타라스 불바

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

타라스 불바는 니콜라이 고골리가 1834년에 집필한 중편 소설로, 자포로제 코자크 군 지휘관 타라스 불바와 그의 두 아들 오스타프와 안드리를 중심으로 전개된다. 이 작품은 1835년 초판과 1842년 개정판이 있으며, 개정판은 슬라브주의를 강조하고 러시아 민족주의적 요소를 추가했다. 소설은 가족, 충성심, 민족주의, 폭력, 잔혹성 등 다양한 주제를 다루며, 우크라이나 민족주의와 코사크의 애국심을 묘사하는 한편, 17세기 자포로제 시치의 역사적 배경을 담고 있다. 타라스 불바는 오페라, 발레, 영화 등 다양한 예술 작품으로 파생되었으며, 러시아 문학과 우크라이나 문학에 큰 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 니콜라이 고골의 작품 - 죽은 영혼

니콜라이 고골이 1842년에 발표한 풍자 소설 《죽은 영혼》은 1861년 농노 해방 개혁 이전 러시아를 배경으로, 파벨 치치코프라는 사기꾼이 '죽은 영혼'을 사들이는 과정을 통해 당시 사회의 부패와 속물주의를 풍자적으로 그려낸 작품이다. - 우크라이나를 배경으로 한 소설 - 백위군

백위군은 1920년대 초 러시아 혁명과 내전을 배경으로 미하일 불가코프가 쓴 소설로, 백군, 적군, 독일군, 우크라이나 민족주의자 간의 갈등 속에서 투르빈 가족의 운명을 그리고 있다. - 우크라이나를 배경으로 한 소설 - 모피를 입은 비너스

레오폴트 폰 자허마조흐의 1870년작 소설 《모피를 입은 비너스》는 액자식 구성으로, 사도마조히즘적 사랑 이야기와 여성 우위, 가학 피학 성애, 동서양의 대립 등 다양한 주제를 다루고 있으며 여러 학자들에게 영향을 주었다. - 1835년 소설 - 고리오 영감

오노레 드 발자크의 소설 《고리오 영감》은 파리의 하숙집에서 딸들에게 헌신적인 아버지 고리오와 출세를 갈망하는 젊은 법학도 외젠 드 라스티냐크, 수수께끼의 인물 보트랭을 중심으로 격동기 프랑스 사회의 인간 욕망과 타락, 가족 관계의 양면성을 다룬 발자크의 대표작이자 《인간 희극》의 중요한 작품이다. - 1835년 소설 - 즉흥시인

《즉흥시인》은 안데르센이 이탈리아 여행 경험을 바탕으로 쓴 여행기이자 소설로, 가난한 시인 안토니오가 즉흥 시인으로 성장하는 과정을 그린 작품이며, 발표 당시 큰 성공을 거두고 일본 문학에도 영향을 미쳤다.

2. 집필 배경 및 과정

타라스 불바는 여러 역사적 인물들의 조합으로 만들어진 주인공이다. 미콜라 미클루호-마클라이의 조상인 코사크 아타만 오흐림 마쿠하의 가족사가 바탕이 되었을 수 있는데, 그는 흐멜니츠키 봉기 당시 폴란드 편으로 돌아선 아들 나자르를 죽였다.[2] 고골은 니진 체육관 (현 니진 고골 국립 대학교)에서 미콜라의 삼촌 그리고리 일리치 미클루호-마클라이와 함께 공부하며 이 가족 전설을 들었을 것으로 추정된다. 미하일로 막시모비치가 출판한 민요 "사바 찰리의 업적"의 영웅 사바 찰리 또한 영감의 원천일 수 있는데, 그는 폴란드 귀족의 사병 군단에서 대령으로 복무하다가 우크라이나인의 대의를 배반하여 1741년에 아버지에게 처형당했다.[3]

1839년 고골은 『타라스 불바』 개정에 착수했고, 자포로제 코자크를 주제로 한 우크라이나 사극을 구상했다. 1840년 빈에서 사극 집필에 몰두했지만, 심한 우울증으로 포기하고 베네치아를 거쳐 로마로 돌아와 『타라스 불바』 개정, 『죽은 혼』, 『외투』 집필을 했다.[2] 1842년에 『타라스 불바』를 재개정했다.

2. 1. 초기 작품 활동

니콜라이 고골은 1834년(25세)에 중편 소설 『타라스 불바』, 『초상화』, 『넵스키 대로』, 광인 일기, 코 등을 집필했다. 『타라스 불바』는 중편 소설집 "미르고로드"에 수록되어 이듬해 1835년 3월에 출판되었다.[2] 같은 해 5월, 고골은 모스크바의 포고딘 저택에서 희극 『결혼』의 초고를 낭독하고, 비사리온 벨린스키를 만났다. 벨린스키는 "망원경"지에 논문 『러시아 중편 소설과 고골리 씨의 중편 소설에 관하여』를 게재하여 고골의 작품을 소개했다.[2]

1834년부터 이듬해까지 고골의 집필력은 매우 왕성했다. 1835년에는 평론·작품집 『아라베스크』와 작품집 『미르고로드』가 잇따라 출판되었다. 『아라베스크』에는 『초상화』, 『네프스키 거리』, 『광인 일기』 등 상트페테르부르크를 무대로 한 작품이 수록되어 있으며, 후에 쓰여진 『외투』(1842년)와 함께 "페테르부르크 작품"이라고 불린다. 한편 『미르고로드』에는 『타라스 불바』 외에 『옛날식 지주 부부』, 『비이』, 『이반 이바노비치가 이반 니키포로비치와 싸운 이야기』의 4작품이 수록되어 있으며, 디칸카 근교 야화 (1931년 - 1932년)와 함께 소재적으로 "우크라이나 작품"이라고 불리고 있다.

『타라스 불바』는 우크라이나의 민족적 해방을 위한 자기 희생적인 싸움을 선명하게 그려내며, 전투나 영웅적 행위, 집단의 움직임 장면의 강력한 묘사 사이에 우크라이나의 아름다운 자연 묘사가 흩뿌려져 있고, 교묘한 유머가 섞여 있다. 고골의 초기에 보이는 낭만주의의 대표적인 작품이다.

고골의 첫 작품집 『디칸카 근교 야화』는 수록작의 많은 부분이 낭만적이고 기괴한 이야기였던 데 반해, 『아라베스크』와 『미르고로드』에서 고골은 작가로서의 성장과 함께 작풍의 현저한 변화를 보였다. 즉, 『타라스 불바』에서는 낭만적이면서도 기괴함은 보이지 않으며, 『코』나 『초상화』는 기괴함을 풍기면서도 현실감이 짙은 풍자적인 작품이다. 고골의 사실주의적 수법은 이 시기에 점차 확립되어 갔다.

2. 2. 집필 과정

니콜라이 고골은 1834년, 25세 때 중편 소설 《타라스 불바》를 집필했다. 이 작품은 미콜라 미클루호-마클라이의 조상인 코사크 아타만 오흐림 마쿠하의 가족사와 미하일로 막시모비치가 출판한 민요 "사바 찰리의 업적"에 나오는 사바 찰리의 이야기에서 영감을 받았다.[2][3] 오흐림 마쿠하는 흐멜니츠키 봉기 당시 폴란드 편으로 돌아선 아들 나자르를 죽인 실존 인물이다. 고골은 니진 체육관 (현 니진 고골 국립 대학교)에서 미콜라 미클루호-마클라이의 삼촌인 그리고리 일리치 미클루호-마클라이와 함께 공부하며 이 가족의 전설을 들었을 것으로 추정된다.[2]《타라스 불바》는 중편 소설집 "미르고로드"에 수록되어 1835년 3월에 출판되었다. 같은 해 5월, 고골은 모스크바에서 비사리온 벨린스키를 만나고, 벨린스키는 고골의 작품을 소개하는 논문을 발표했다.

1836년, 고골의 희곡 《검찰관》이 상연되어 큰 반향을 일으켰으나, 사회적 압력을 견디지 못하고 국외로 도피했다. 독일, 스위스를 거쳐 파리에 정착했다가 1837년 로마로 옮겨 1848년까지 체류했다.

1839년, 고골은 《타라스 불바》 개정에 착수하고, 자포로제 코자크를 주제로 한 우크라이나 사극을 구상했다. 1840년 여름, 빈에서 우크라이나 사극에 몰두했으나 우울증으로 포기하고, 베네치아를 거쳐 로마로 돌아와 《타라스 불바》 개정 외에 《죽은 혼》, 《외투》를 집필했다. 1842년에 《타라스 불바》를 재개정하여 1843년에 작품집 제4권에 수록하여 출판했다.

《타라스 불바》가 쓰여진 1834년부터 1835년까지 고골의 집필력은 매우 왕성했다. 1835년에는 평론·작품집 《아라베스크》와 작품집 《미르고로드》가 출판되었다. 《아라베스크》에는 《초상화》, 《네프스키 거리》, 《광인 일기》 등 상트페테르부르크를 무대로 한 작품이, 《미르고로드》에는 《타라스 불바》 외에 《옛날식 지주 부부》, 《비이》, 《이반 이바노비치가 이반 니키포로비치와 싸운 이야기》 4작품이 수록되어 있다.

《타라스 불바》는 우크라이나의 민족적 해방을 위한 자기희생적인 싸움을 그려내며, 낭만주의적인 작품으로 평가받는다. 고골은 초기 작품에서 낭만적이고 기괴한 이야기를 다루었으나, 《타라스 불바》에서는 낭만적이면서도 기괴함은 보이지 않는 사실주의적 수법을 확립해 나갔다.

2. 3. 작품 발표 및 개정

고골리는 25세 때인 1834년에 중편 소설 『타라스 불바』를 집필했다. 이 작품은 1835년 3월에 출판된 중편 소설집 "미르고로드"에 수록되었다.1839년, 고골리는 『타라스 불바』 개정 작업에 착수했다. 이 시기에 자포로제 코자크를 주제로 한 우크라이나 사극을 구상하기도 했으나, 이듬해 심한 우울증으로 인해 포기하고 『타라스 불바』 개정에 전념했다. 1842년에 재개정된 『타라스 불바』는 1843년에 출판된 작품집 제4권에 수록되었다.

1835년에 초판이 발표된 후, 1842년에 개정판이 나왔다. 개정판은 초판(총 9장)에 3장이 추가되어 총 12장으로 구성되었으며, 분량은 거의 두 배로 늘었다. 새로운 에피소드와 인물이 추가되었으나, 주요 등장인물들의 큰 줄거리는 초판과 동일하다. 주요 변경 사항은 이야기 전개보다는 등장인물 묘사에 있다.[1]

개정판에서는 안드리의 성격, 타라스의 묘사, 오스타프가 처형대에서 무너지는 이유, 유대인 상인 얀켈의 역할 등이 변경되거나 추가되었다. 이러한 개정은 고골리가 죽은 혼 제1부를 집필하던 시기와 겹치며, 당시 그의 문제의식이 반영된 것으로 보인다.[1]

3. 줄거리

Тарас Бульба|타라스 불바ru는 12개의 장으로 구성된 소설이다.

# 키예프 신학교를 졸업한 두 아들 오스타프와 안드리가 타라스에게 돌아온다. 타라스는 잔치를 열고 다음 날 아침 아들들과 함께 자포로제 세치로 떠난다. 어머니는 이른 이별에 눈물을 흘린다.

# 타라스 부자와 코사크 부대는 우크라이나 광야를 지나 3일 만에 세치에 도착한다.

# 타라스는 아들들을 실전에 참여시키기 위해 세치의 단장에게 부탁하지만 거절당한다. 분노한 타라스는 코사크들을 선동하여 단장을 교체한다.

# 헤치만시치나에서 정교회가 폴란드인에게 박해받는다는 보고에 코사크 군은 폴란드 원정을 결정한다.

# 폴란드군과의 전투에서 타라스의 아들들이 활약한다. 코사크 군은 두브노를 포위하고, 안드리는 키예프에서 만난 여인의 하녀 안내로 몰래 잠입한다.

# 안드리는 두브노 총독의 딸과 재회하고 사랑 때문에 폴란드 편에 선다.

# 타라스는 유대인 상인 얀켈을 통해 안드리의 배신을 안다. 코사크 군 지영대장이 전사하고 오스타프가 후임으로 선출된다.

# 타타르가 세치를 습격했다는 소식에 코사크 군은 군대를 둘로 나눈다. 타라스는 포위군에 남아 지휘를 맡는다.

# 폴란드 군과 결전이 벌어진다. 타라스는 경기병 선두의 안드리를 발견하고, 숲으로 유인해 죽인다. 오스타프는 사로잡히고, 타라스는 충격으로 정신을 잃는다.

# 타라스는 중상을 입었지만 구출되어 2주 후 의식을 회복한다. 얀켈을 찾아 바르샤바 잠입 방법을 상담한다.

# 바르샤바 잠입 후 오스타프 구출을 시도하지만 실패한다. 코사크들 처형이 시작되고, 오스타프는 죽기 전 아버지를 부른다. 타라스는 응답하고 모습을 감춘다.

# 12만 명의 코사크 병사들이 봉기한다. 타라스는 연대장으로 명성을 떨친다. 정교회 중재로 폴란드와 화의가 맺어지지만, 타라스 연대는 싸움을 계속한다. 폴란드 군은 타라스를 추격하여 드네스트르강 연안에서 포획한다. 타라스는 화형에 처해지지만, 아군에게 지시를 계속하고 작별 인사를 외친다.

3. 1. 1842년 개정판 줄거리

타라스 셰브첸코의 삽화에서 묘사된 것처럼, 타라스 불바의 두 아들 오스타프와 안드리는 키예프의 정교 신학교를 졸업하고 집으로 돌아온다. 오스타프는 모험심이 강한 반면, 안드리는 내성적이며 로맨틱한 감정을 지니고 있었다. 키예프에서 안드리는 폴란드인 귀족 소녀와 사랑에 빠졌지만, 그녀의 가족이 돌아가면서 만남은 중단된다. 타라스 불바는 아들들에게 전쟁 경험을 주기 위해 자포로지 시치로 데려가고, 그곳에서 코사크들은 헤트만을 교체하며 폴란드와의 전쟁을 준비한다.드네프르 강 서쪽 우크라이나를 지배하는 폴란드인들은 정교회 기독교인에 대한 잔혹 행위로 비난받았고, 코사크들은 이에 맞서 싸우기 위해 두브노 성을 포위한다. 성 안의 사람들은 굶주림에 시달렸고, 안드리는 사랑했던 폴란드 소녀의 하녀로부터 이 소식을 듣게 된다. 그는 비밀 통로를 통해 빵을 가지고 성으로 들어가 소녀와 재회하고, 그녀를 위해 자신의 모든 것을 버리고 폴란드 편에 선다. 한편, 폴란드 군대가 두브노로 진군하고, 여러 전투가 벌어진다. 타라스는 유대인 얀켈로부터 아들의 배신을 알게 되고, 마지막 전투에서 안드리를 직접 쏘아 죽인다.

타라스와 오스타프는 계속해서 폴란드군과 싸웠지만, 오스타프는 포로로 잡힌다. 타라스는 얀켈의 도움으로 바르샤바로 가서 오스타프를 만나려 하지만 실패한다. 오스타프는 처형 중 바퀴 고문에도 소리 내지 않았지만, 죽음 앞에서 아버지 타라스를 찾고, 타라스는 군중 속에서 그에게 답하며 탈출한다.

타라스는 집으로 돌아와 코사크 친구들이 모두 죽고 젊은 코사크들이 그 자리를 대신한 것을 본다. 새로운 헤트만은 폴란드와의 평화를 원했지만, 타라스는 폴란드인을 믿지 않고 자신의 연대를 이끌고 계속 싸운다. 그의 예상대로 폴란드인들은 배신하고 많은 코사크를 죽인다. 타라스와 그의 부하들은 폐허가 된 요새에 갇힐 때까지 싸우다 결국 타라스는 나무에 묶여 불에 타 죽는다. 그는 죽는 순간까지도 부하들에게 전투를 계속하라고 외치며, 새로운 차르가 나타나 세상을 다스릴 것이라고 예언한다. 이야기는 드네스트르 강의 코사크들이 타라스의 업적과 코사크 정신을 회상하며 끝맺는다.

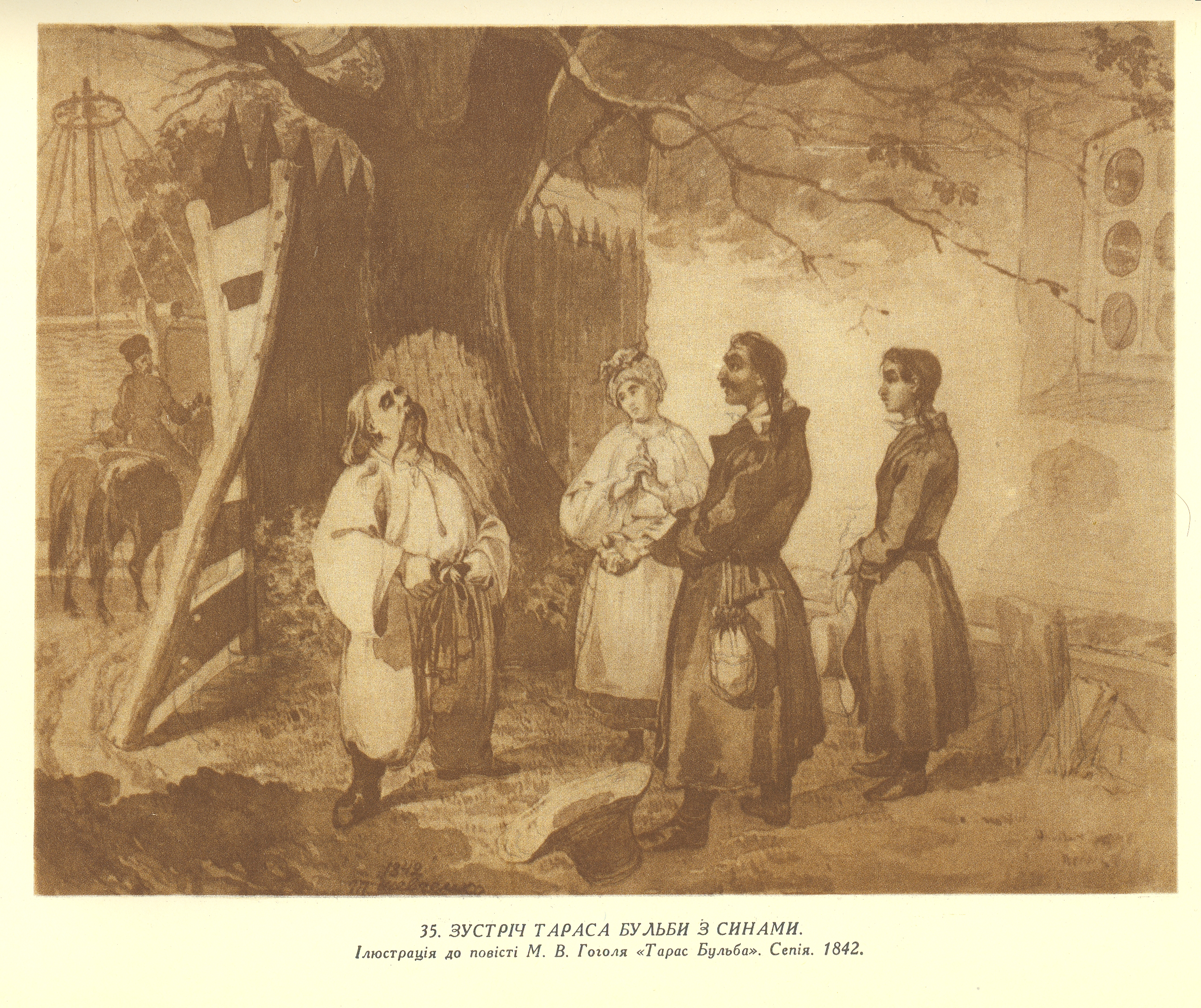

3. 1. 1. 1장

타라스 셰브첸코의 삽화(1842)는 키예프의 신학교를 졸업하고 돌아온 두 아들, 오스타프와 안드리를 맞이하는 타라스 불바의 모습을 보여준다. 타라스 불바는 자신의 두 아들을 진정한 카자크로 성장시키기 위해 자포로자로 떠날 계획을 세운다. 아들들의 어머니는 이른 이별에 눈물을 흘리며, 그들을 걱정하는 마음에 밤을 지새운다.[1]

3. 1. 2. 2장

타라스와 그의 두 아들 오스타프와 안드리, 그리고 10명의 시종을 포함한 코사크 부대는 우크라이나의 광야를 지나 3일 만에 세치에 도착한다.[2] 가는 길에 타라스 불바는 과거 자신이 겪었던 일들과 동료들을 생각하며 눈물을 흘렸고, 오스타프는 키예프 신학교에서 겪었던 수많은 일들을, 안드리는 학생 시절 만난 카우나스 지역 사령관의 아름다운 딸을 생각했다.3. 1. 3. 3장

자포로자에서 머무르는 동안, 불바는 두 아들을 전투 훈련이 아닌 실제 전투를 통해 성장시키고자 했다. 그는 전쟁을 준비하기 위해 평화를 추구하는 총대장(кошевой)을 설득하는 데 실패하자, 술판을 벌여 카자크들을 선동해 총대장을 파면하고 불바와 생사고락을 함께 한 키르댜가(Кирдяга)를 총대장으로 선출한다. 이를 축하하기 위해 큰 잔치가 열렸고 카자크들은 취해 곯아떨어졌다.3. 1. 4. 4장

Тарас Бульба|타라스 불바ru는 폴란드의 유대인들이 정교회 신자들을 핍박한다는 소식을 듣고 분노하여 카자크 부대를 이끌고 유대인들을 학살하기 시작한다.[4] 하지만 타라스 불바의 옛 형제와 친분이 있던 유대인 상인 얀켈은 가까스로 목숨을 건진다.[4]3. 1. 5. 5장

카자크의 학살은 곧 폴란드 남서부까지 확대되어 전쟁으로 번졌다. 불바는 두 아들 오스타프와 안드리의 활약에 크게 놀랐다. 이후 카자크는 두브노를 침공했으나 격한 저항에 포위한 채 숙영에 들어갔다. 오밤중에 안드리는 자신을 찾아온 타타르인 시종으로부터 안드리가 사랑한 여인이 두브노에 있다는 소식을 듣는다. 안드리는 그녀에게 가기 위해 식량을 챙겨 비밀 통로로 도시 안에 들어간다.[1]3. 1. 6. 6장

안드리는 폴란드 귀족 소녀와 사랑에 빠졌었다. 어느 날 밤, 타타르족 하녀가 안드리를 찾아와 폴란드 소녀가 성 안에서 굶주리고 있다는 소식을 전한다. 안드리는 비밀 통로를 통해 빵을 가지고 성 안으로 들어가 소녀와 재회한다. 그는 자신이 본 참상과 격정적인 사랑에 자신의 모든 것을 버리고 폴란드 소녀를 택한다.[5]한편, 폴란드 군대가 두브노로 진군하여 코사크 군대와 전투를 벌인다. 타라스는 아들 안드리가 배신했다는 소식을 듣게 된다.[6]

3. 1. 7. 7장

타라스는 유대 상인 얀켈을 통해 안드리가 조국과 신앙을 버리고 폴란드의 편에 선 것을 알고 격분한다.[7] 폴란드군과 자포로자 코자크군은 격돌했고, 불바의 아들 오스타프는 대장으로 선출되어 전장을 지휘한다.[7] 전세는 카자크로 기울었고, 폴란드군은 성 안으로 후퇴한다. 그날 밤, 불바는 안드리의 배신을 슬퍼하고 저주하며 잠에 든다.3. 1. 8. 8장

폴란드와의 전쟁으로 세치에 군사적 공백이 생긴 틈을 타 타타르족이 카자크 마을을 습격하자, 카자크 군은 군사 회의를 열어 군대를 둘로 나누어 각자의 임무를 수행하기로 한다. 총대장은 카자크 마을을 탈환하는 군대를 이끌고, 타라스 불바는 두브노 지역의 군대를 통솔하는 포위군에 남는다.[8]3. 1. 9. 9장

폴란드와의 전쟁은 격화되었으며, 불바의 동료를 비롯한 수많은 카자크들이 목숨을 잃었다. 전쟁 중 불바는 안드리를 만났고, 그를 숲으로 유인해낸다. 불바는 안드리가 조국과 신앙을 버린 것을 꾸짖으며 그를 총으로 쏴 버린다. 이후 불바는 그를 따라온 오스타프와 함께 포위된다. 오스타프는 맹렬히 저항했으나 사로잡혔고, 불바는 그를 구하려다 부상을 당해 기절한다.코사크 군의 움직임을 안 폴란드 군이 성문에서 쳐들어와 결전이 벌어진다. 잇따라 동료들이 쓰러지는 격전 속에서 타라스는 성에서 나타난 경기병의 선두에서 안드리를 발견한다. 타라스는 부하에게 지시하여 안드리를 숲으로 유도하고, 자신의 손으로 아들을 죽인다.[2] 오스타프가 달려오지만, 타라스가 시체의 처리를 망설이는 사이에 적에게 둘러싸인다. 두 사람은 용전했지만 오스타프는 사로잡히고, 타라스는 격심한 충격을 받아 정신을 잃는다.[2]

3. 1. 10. 10장

동료들의 도움으로 탈출해 회복한 불바는 바르샤바에 포로로 잡혀간 오스타프를 구출하기 위해 얀켈의 도움을 받는다. 불바는 얀켈의 도움으로 벽돌을 실은 수레에 숨어 바르샤바로 향한다.[10]3. 1. 11. 11장

얀켈은 다른 유대인들과 함께 불바를 오스타프에게 보낼 방법을 모색한다. 불바는 독일 백작으로 변장하고 보초병을 맞이한다. 얀켈은 보초병에게 아부하며 통과를 시도하지만, 불바의 갑작스러운 분노로 결국 뇌물을 주고 오스타프가 있는 광장에 도착한다.[1] 오스타프는 고문을 묵묵히 견뎠으나, 죽기 직전 큰 소리로 불바를 찾았고 불바는 이에 응답하고 사라진다.[1]3. 1. 12. 12장

12만 명의 코사크 병사들이 봉기했으며, 그중 가장 뛰어난 연대를 불바가 지휘했다. 폴란드군 사령관은 항복과 더불어 카자크의 권리 보장을 약속했으나 불바는 이를 믿지 않았다. 그의 예상대로 폴란드군은 서약을 깨고 카자크를 습격한다. 불바는 오스타프의 복수를 위해 부대를 이끌고 폴란드 전국에서 무자비한 학살과 파괴를 일으켰다. 하지만 불바의 부대는 폴란드군의 추적에 붙잡혔다. 불바는 묶인 채 자신의 부대를 지휘하여 그들의 탈출을 돕는다. 불바는 러시아에 황제가 나타날 것을 외치며 화형에 처해진다. 이후 탈출한 카자크들은 배의 노를 저으며 그들의 대장에 대해 이야기를 주고받는다.4. 등장인물

소설에는 주인공 타라스 불바와 그의 두 아들 오스타프, 안드리 외에도 다양한 인물들이 등장한다. 유대인 상인 얀켈[3]은 불바와의 친분으로 목숨을 부지하고, 이후 불바의 바르샤바 잠입을 돕는다. 안드리가 사랑에 빠진 폴란드 사령관의 딸[4]은 적대적인 관계 속에서도 안드리와 사랑을 맹세한다. 불바의 아내[5]는 고향을 떠나는 아들들을 걱정하며 눈물로 배웅한다. 폴란드 사령관의 시종인 타타르인[6]은 안드리에게 여인의 상황을 알리고 그를 여인에게 안내하는 역할을 한다.

4. 1. 주요 인물

: 자포로자 코자크군의 전 지휘관으로, 두 아들 오스타프와 안드리를 두고 있다. 아들들의 성장을 위해 고향을 떠나 전쟁을 할 기회를 찾는다.

: 타라스 불바의 첫째 아들로, 모험심과 호전성이 강하다. 키예프 신학교에서 집으로 돌아와 아버지와 주먹다짐을 한다. 이후 아버지, 동생 안드리와 함께 폴란드 원정에 나선다.

: 타라스 불바의 둘째 아들로, 학생 시절 우연히 만난 폴란드 사령관의 딸과 사랑에 빠져 조국과 아버지를 배신한다.

: 유대인 상인으로, 불바 형제의 친분으로 목숨을 부지한다. 이후 불바의 바르샤바 잠입을 돕는다.

: 안드리가 소속된 자포로자 코자크군이 침공한 두브노 지역 폴란드군 사령관의 딸로, 안드리에게 사랑의 맹세를 받는다.

: 타라스 불바의 아내로, 고향을 떠나는 두 아들을 눈물로 배웅한다.

: 포로로 잡혀 온 폴란드군 사령관의 시종으로, 안드리에게 그가 사랑하는 여인의 상황을 알리고 그를 여인에게 안내한다.

4. 2. 주변 인물

5. 초판본과 개정본의 차이점

Тарас Бульба|타라스 불바ru는 1835년 초판과 1842년 개정판이 출판되었다. 초판은 총 9장이었으나 개정판은 3장이 추가되어 총 12장으로, 분량은 2배 가까이 늘어났다. 개정판에는 새로운 에피소드와 인물이 추가되었지만, 안드리의 배신과 죽음, 오스타프의 처형, 타라스의 비극적인 최후 등 큰 줄거리는 초판과 변함이 없다. 본질적인 변경은 이야기의 사건이 아니라 등장인물의 조형에 있다.

가장 큰 변화는 안드리의 성격 묘사이다. 초판에서 안드리는 폴란드 측에 붙은 후 겁쟁이 면모를 보이며, 아버지 타라스를 두려워하여 병사들 뒤에 숨어 지휘한다. 그러나 개정판에서는 부대의 선두에 서서 맹렬히 돌진하며, 아버지 앞에서도 도망치려 하지 않는다. 이에 따라 안드리의 연인인 폴란드 귀족 영애의 묘사도 달라진다. 초판에서 그녀는 "유혹자"처럼 묘사되지만, 개정판에서는 조국을 배신하는 안드리를 걱정하는 등 긍정적으로 그려진다.

타라스의 묘사에도 변화가 있는데, 초판에서는 부자간의 정이 묘사되지만, 개정판에서는 "아버지"로서의 감정이 친아들보다는 부하 코사크들에게 향하며, 개인적인 아버지에서 동지들 전체의 아버지로 역할이 이동한다. 오스타프의 처형 장면에서도 차이가 나타나는데, 초판에서는 "새로운 지옥적인 도구"를 보고 무너지려 하지만, 개정판에서는 사람들의 무관심 속에서 고통을 견뎌야 하는 것이 이유가 된다.

개정판에서는 유대인 상인 얀켈리의 역할이 증가하여, 금력에 의한 지배가 전통적인 가치를 경시하는 풍조를 초래하고 무관심을 확대하고 있다는 인상을 준다. Тарас Бульба|타라스 불바ru 개정 시기는 Мёртвые души|죽은 혼ru 제1부 집필 시기와 겹치며, 당시 고골의 문제 의식이 이러한 개정에 반영되었다고 볼 수 있다.[11]

5. 1. 내용 변화

1835년 초판본은 우크라이나의 전통 민속에 중점을 두었으나, 1842년 개정판은 총 12장으로 분량이 확대되었고 고골의 사상적 변화가 반영되어 슬라브주의에 중점을 두었다.[11][12]개정판에서는 우크라이나를 러시아의 일부 지역으로 서술하거나 작품의 서술자나 등장인물의 대사에 러시아 민족주의와 정교회 신앙이 표현되도록 수정 또는 추가되었다.[11][12] 1842년 판은 세 개의 장이 추가되었고 러시아 민족주의적 주제를 포함했다. 이는 공식 차르 이데올로기에 부합해야 할 필요성뿐만 아니라 작가의 정치적, 미학적 관점의 변화 때문으로, 이후 ''죽은 영혼들''과 ''친구들과의 서신에서 발췌한 구절들''에서 나타난다. 변경 사항에는 세 개의 새로운 장과 새로운 결말이 포함되었는데, 1835년 판에서는 주인공이 폴란드인에게 화형당하지 않는다.

5. 2. 사상적 변화

1835년 초판본은 우크라이나의 전통 민속에 중점을 두었으나, 1842년 개정판은 총 12장으로 분량이 확대되었고 고골의 사상적 변화가 반영되어 슬라브주의에 중점을 둔다.[11][12]개정본에서는 서술의 차이가 돋보이는데, 우크라이나를 러시아의 일부 지역으로 서술하거나 작품의 서술자나 등장인물의 대사에 러시아 민족주의와 정교회 신앙이 표현되도록 수정 또는 추가되었다.[11][12] 1842년 판은 세 개의 장으로 확장되었고 러시아 민족주의적 주제를 포함했는데, 이는 공식 차르 이데올로기에 부합해야 할 필요성뿐만 아니라 작가의 정치적, 미학적 관점의 변화(이후 ''죽은 영혼들''과 ''친구들과의 서신에서 발췌한 구절들''에서 나타남) 때문으로 보인다. 변경 사항에는 세 개의 새로운 장과 새로운 결말이 포함되었다 (1835년 판에서는 주인공이 폴란드인에게 화형당하지 않는다).

6. 역사적 배경

『타라스 불바』는 우크라이나의 민족적 해방을 위한 자기희생적인 싸움을 선명하게 그려냈으며, 전투, 영웅적 행위, 집단의 움직임 등을 강력하게 묘사하는 한편 우크라이나의 아름다운 자연 묘사와 교묘한 유머를 섞었다는 평가를 받는다.[2] 고골의 초기 낭만주의 대표작이다.[2][3]

고골은 1834년 「세계사 강좌 초안」, 「소 러시아 형성사 개관」 등의 논문을 발표하며 역사에 대한 관심을 높였다.[1] 『타라스 불바』 외에도 「디칸카 근교 야화」 제2부(1932년)에 실린 『무서운 복수』, 미완성 장편 『게치만』, 소각되어 현존하지 않는 희곡 『깎여나간 콧수염』 등 역사적 소재를 다룬 작품이 있다.[2]

6. 1. 코사크의 역사

16세기 후반 우크라이나가 폴란드에 병합되면서 폴란드에 대한 우크라이나 민족의 반항이 격화되었다. 빈번하게 일어난 반란의 중심을 이룬 것은 드니프로강 중류에서 하류 지대에 걸쳐 세력을 가지고 있던 자포로자 코사크였으며, 그들의 본거지가 자포로자 세치(:en:Zaporozhian Sich)였다. 코사크군은 폴란드뿐만 아니라 오스만 제국, 타타르에게서도 두려움을 받았다. 그 영웅적인 투쟁의 용사로서 나리바이코, 로보타, 타라스, 트리야실로, 구냐, 오스트라니차 등의 이름이 역사에 남아 있지만, 『타라스 불바』의 이야기 자체는 고골의 창작이며, 반드시 역사적 사실에 충실한 것은 아니다.[4]6. 2. 당시 사회 상황

16세기 후반 우크라이나는 폴란드에 병합되면서 폴란드에 대한 우크라이나 민족의 반항이 격화되었다. 빈번하게 일어난 반란의 중심을 이룬 것은 드니프로강 중류에서 하류 지대에 걸쳐 세력을 가지고 있던 자포로자 코사크였으며, 그들의 본거지가 자포로자 세치(:en:Zaporozhian Sich)였다. 코사크군은 폴란드뿐만 아니라 오스만 제국, 타타르에게서도 두려움을 받았다. 그 영웅적인 투쟁의 용사로서 나리바이코, 로보타, 타라스, 트리야실로, 구냐, 오스트라니차 등의 이름이 역사에 남아 있지만, 『타라스 불바』의 이야기 자체는 고골의 창작이며, 반드시 역사적 사실에 충실한 것은 아니다.[4] 우크라이나의 16~17세기를 무대로 하지만, 특정 연대를 그리고 있지는 않다.[5]그러나 고골은 집필에 앞서 코니스키의 『러시아 민족사』, 무이시츠키의 『자포로자 코사크사』, 보플란의 『우크라이나 기』, 사모구데츠 및 그라비얀카의 수고본 『우크라이나 연대기』 등을 읽고 참고했다.[4]

7. 주제 및 해석

비사리온 벨린스키는 타라스 불바를 예술적 서사시의 전형으로 평가했으나, 막심 고리키는 등장인물이 유형적이며 묘사에 과장이 많고 다소 부자연스럽다고 지적했다.[1]

홋카이도 대학의 우에무라 마사유키는 19세기 초부터 문학을 통해 러시아 문화 속에 코사크의 신화가 생겨났고, 개별 작품과 시대를 초월하여 공통된 코사크 이미지가 나타나게 되었다고 한다. 이는 대립물의 포괄, 지역성·역사성의 초월을 특징으로 하는 긍정적인 신화적 이미지이며, 사료의 엄밀성보다 상상력을 중시한 고골의 집필 수법과도 관련이 있다. 이러한 코사크 신화는 유럽과 아시아의 갈등에 고뇌하는 러시아인에게 긍정적인 자기 이미지를 부여했다.[2]

7. 1. 민족주의와 애국심

비사리온 벨린스키는 『타라스 불바』를 예술적 서사시의 전형으로 평가했다. 1835년 논문 『러시아 중편 소설과 고골 씨의 중편 소설에 관하여』에서 그는 『타라스 불바』를 민족 생활의 위대한 서사시의 단편, 에피소드의 집합이라고 칭하며, 만약 현대에 호메로스의 서사시가 가능하다면, 이 작품이야말로 그 최고의 견본, 이상, 원형일 것이라고 격찬했다.[1]홋카이도 대학의 우에무라 마사유키에 따르면, 19세기 초부터 문학을 통해 러시아 문화 속에 코사크의 신화가 생겨났고, 개별 작품과 시대를 초월하여 공통된 코사크 이미지가 나타나게 되었다. 이 이미지는 대립물의 포괄, 지역성·역사성의 초월을 특징으로 하는 긍정적인 신화적 이미지이다. 예를 들어, 『타라스 불바』에서 고골은 고의로 러시아인, 우크라이나인, 코사크의 경계를 모호하게 하고 있다. 코사크는 폴란드인과 유대인에 대해 가혹한 잔혹함을 보이지만, 고골의 시점은 항상 코사크 쪽에 머물러 있으며, 그들을 비난하는 일은 결코 없다. 오히려 폭력성은 기존의 도덕 규범을 초월한 반신적인 아우라를 코사크에게 더하는 것이 되었다. 이는 사료의 엄밀성보다 상상력을 중시하고, 역사 가요나 친구에게 얻은 정보로 창작하는 것을 좋아했다는 고골의 집필 수법과도 관련이 있다. 이러한 코사크 신화는 유럽과 아시아의 갈등에 고뇌하는 러시아인에게 긍정적인 자기 이미지를 부여해 주는 것이었다.[2]

7. 2. 가족과 충성심

벨린스키는 1835년 논문 『러시아 중편 소설과 고골 씨의 중편 소설에 관하여』에서 『타라스 불바』를 민족 생활의 위대한 서사시의 단편이자 에피소드의 집합이라고 칭하며, 현대에 호메로스의 서사시가 가능하다면 이 작품이야말로 그 최고의 견본, 이상, 원형일 것이라고 격찬하며 예술적 서사시의 전형으로 평가했다.[1] 반면, 막심 고리키는 『타라스 불바』의 등장인물이 유형적이며 묘사에 과장이 많고, 다소 부자연스러움을 느끼게 한다고 지적했다.[2]홋카이도 대학의 우에무라 마사유키에 따르면, 19세기 초부터 문학을 통해 러시아 문화 속에 코사크의 신화가 생겨났고, 개별 작품과 시대를 초월하여 공통된 코사크 이미지가 나타나게 되었다고 한다. 그것은 대립물의 포괄, 지역성·역사성의 초월을 특징으로 하는 긍정적인 신화적 이미지이다. 예를 들어, 『타라스 불바』에서 고골은 고의로 러시아인, 우크라이나인, 코사크의 경계를 모호하게 하고 있다. 또한, 코사크는 폴란드인과 유대인에 대해 가혹한 잔혹함을 보이지만, 고골의 시점은 항상 코사크 쪽에 머물러 있으며, 그들을 비난하는 일은 결코 없다. 오히려 폭력성은 기존의 도덕 규범을 초월한 반신적인 아우라를 코사크에게 더하는 것이 되었다. 이는 사료의 엄밀성보다 상상력을 중시하고, 역사 가요나 친구에게 얻은 정보로 창작하는 것을 좋아했다는 고골의 집필 수법과도 관련이 있다. 이러한 코사크 신화는 유럽과 아시아의 갈등에 고뇌하는 러시아인에게 긍정적인 자기 이미지를 부여해 주는 것이었다.[3]

7. 3. 폭력과 잔혹성

Тарас Бульба|타라스 불바ru에서 코사크는 폴란드인과 유대인에 대해 가혹한 잔혹함을 보이지만, 고골은 코사크를 비난하지 않고 그들의 시점에서 작품을 서술한다.[3] 오히려 폭력성은 기존의 도덕 규범을 초월한 반신적인 아우라를 코사크에게 부여하는 것으로 묘사된다.[3] 홋카이도 대학의 우에무라 마사유키는 이러한 묘사가 사료의 엄밀성보다 상상력을 중시하고 역사 가요나 친구에게 얻은 정보로 창작하는 것을 좋아했던 고골의 집필 방식과 관련이 있다고 설명한다.[3]8. 민족적 묘사

비사리온 벨린스키는 『타라스 불바』를 예술적 서사시의 전형으로 평가했다. 1835년 논문 『러시아 중편 소설과 고골 씨의 중편 소설에 관하여』에서 이 작품을 민족 생활의 위대한 서사시의 단편, 에피소드의 집합이라고 칭하며, 현대에 호메로스의 서사시가 가능하다면, 이 작품이야말로 그 최고의 견본, 이상, 원형일 것이라고 격찬했다[1]。 반면, 막심 고리키는 등장인물이 유형적이며 묘사에 과장이 많고, 다소 부자연스럽다고 지적했다[1]。

홋카이도 대학의 우에무라 마사유키는 19세기 초부터 문학을 통해 러시아 문화 속에 코사크 신화가 생겨났고, 개별 작품과 시대를 초월하여 공통된 코사크 이미지가 나타나게 되었다고 한다. 이는 대립물의 포괄, 지역성·역사성의 초월을 특징으로 하는 긍정적인 신화적 이미지이다. 『타라스 불바』에서 고골은 고의로 러시아인, 우크라이나인, 코사크의 경계를 모호하게 하고, 코사크가 폴란드인과 유대인에게 가혹한 잔혹함을 보여도 항상 코사크 쪽에 시점을 두어 그들을 비난하지 않는다. 오히려 폭력성은 기존 도덕 규범을 초월한 반신적인 아우라를 코사크에게 더했다. 이는 사료의 엄밀성보다 상상력을 중시하고, 역사 가요나 친구에게서 얻은 정보로 창작하는 것을 좋아했던 고골의 집필 수법과도 관련이 있다[9]。

8. 1. 유대인 묘사

펠릭스 드레이진과 데이비드 구아스파리는 저서 《러시아의 영혼과 유대인: 문학적 민족 중심주의 에세이》에서 고골이 "러시아와 우크라이나 문화에 만연한 반유대 편견"에 얽매여 있다고 지적했다.[4] 레옹 폴리아코프는 저서 《반유대주의의 역사》에서 "《타라스 불바》의 '얀켈'은 실제로 러시아 문학에서 전형적인 유대인이 되었다. 고골은 그를 지극히 착취적이고, 비겁하며, 혐오스럽게 묘사했지만, 감사할 줄 아는 인물로 그렸다."라고 말했다.[5]《타라스 불바》에는 유대인들이 강에 던져지는 장면, 타라스 불바가 유대인들을 찾아가 도움을 요청하는 장면, 그리고 이야기의 화자가 유대인들이 비인간적으로 취급받는다는 언급 등이 등장한다.[6]

8. 2. 폴란드인 묘사

1830–1831년 11월 봉기 이후, 러시아 제국의 통치에 대항한 폴란드인들은 차르 정부의 공식적인 차별 정책 대상이 되었다. 역사학자 류드밀라 가타고바는 "사실상 모든 러시아 정부, 관료, 사회는 폴란드인에 대한 한 번의 폭발로 연합했다."라고 기록했다.[7] 이러한 맥락에서 당시 러시아의 많은 문학 작품과 대중 매체는 폴란드인에게 적대적이었으며,[7][8] 범슬라브주의 이데올로기 등장 후에는 폴란드인들이 "슬라브 가족"을 배신했다고 비난했다.[9]사회학자이자 역사학자인 빌호 할레 교수에 따르면, 봉기 후 불과 4년 만에 출판된 『타라스 불바』는 이러한 반폴란드 선전 노력의 일부였다.[10] 고골의 업적은 "높은 문학적 가치를 지닌 반폴란드 소설이 되었으며, 하급 작가들은 말할 것도 없다."라고 평가했다.[10]

홋카이도 대학의 우에무라 마사유키에 따르면, 19세기 초부터 문학을 통해 러시아 문화 속에 코사크의 신화가 생겨났고, 개별 작품과 시대를 초월하여 공통된 코사크 이미지가 나타나게 되었다고 한다. 『타라스 불바』에서 고골은 고의로 러시아인, 우크라이나인, 코사크의 경계를 모호하게 하고 있다. 또한, 코사크는 폴란드인과 유대인에 대해 가혹한 잔혹함을 보이지만, 고골의 시점은 항상 코사크 쪽에 머물러 있으며, 그들을 비난하는 일은 결코 없다. 오히려 폭력성은 기존의 도덕 규범을 초월한 반신적인 아우라를 코사크에게 더하는 것이 되었다. 이는 사료의 엄밀성보다 상상력을 중시하고, 역사 가요나 친구에게서 얻은 정보로 창작하는 것을 좋아했던 고골의 집필 수법과도 관련이 있다.[9]

8. 3. 튀르크인 묘사

튀르크족은 유목적인 특성 때문에 유럽인에 비해 야만적이고 문명화되지 않은 것으로 묘사된다. 이는 당대 사회의 오리엔탈리즘적 시각을 반영하는 것이다.9. 평가 및 영향

비사리온 벨린스키는 『타라스 불바』를 예술적 서사시의 전형으로 평가했다. 1835년 논문 『러시아 중편 소설과 고골 씨의 중편 소설에 관하여』에서 그는 『타라스 불바』를 민족 생활의 위대한 서사시의 단편, 에피소드의 집합이라고 칭하며, 현대에 호메로스의 서사시가 가능하다면, 이 작품이야말로 그 최고의 견본, 이상, 원형일 것이라고 극찬했다.[1]

반면, 막심 고리키는 『타라스 불바』의 등장인물이 유형적이며 묘사에 과장이 많고, 다소 부자연스러움을 느끼게 한다고 지적했다.[1]

홋카이도 대학의 우에무라 마사유키는 19세기 초부터 문학을 통해 러시아 문화 속에 코사크의 신화가 생겨났고, 개별 작품과 시대를 초월하여 공통된 코사크 이미지가 나타나게 되었다고 설명한다. 그는 『타라스 불바』에서 고골이 고의로 러시아인, 우크라이나인, 코사크의 경계를 모호하게 하고 있다고 하였다. 또한, 코사크는 폴란드인과 유대인에 대해 가혹한 잔혹함을 보이지만, 고골의 시점은 항상 코사크 쪽에 머물러 있으며, 그들을 비난하는 일은 결코 없다. 오히려 폭력성은 기존의 도덕 규범을 초월한 반신적인 아우라를 코사크에게 더하는 것이 되었다. 이는 사료의 엄밀성보다 상상력을 중시하고, 역사 가요나 친구에게 얻은 정보로 창작하는 것을 좋아했다는 고골의 집필 수법도 관련이 있다.[3]

9. 1. 비평적 평가

비사리온 벨린스키는 『타라스 불바』를 예술적 서사시의 전형으로 평가했다. 1835년 논문 『러시아 중편 소설과 고골 씨의 중편 소설에 관하여』에서 그는 『타라스 불바』를 민족 생활의 위대한 서사시의 단편, 에피소드의 집합이라고 칭하며, 만약 현대에 호메로스의 서사시가 가능하다면, 이 작품이야말로 그 최고의 견본, 이상, 원형일 것이라고 격찬했다.[1]반면, 막심 고리키는 『타라스 불바』의 등장인물이 유형적이며 묘사에 과장이 많고, 다소 부자연스러움을 느끼게 한다고 지적했다.[1]

홋카이도 대학의 우에무라 마사유키에 따르면, 19세기 초부터 문학을 통해 러시아 문화 속에 코사크의 신화가 생겨났고, 개별 작품과 시대를 초월하여 공통된 코사크 이미지가 나타나게 되었다고 한다. 그것은 대립물의 포괄, 지역성·역사성의 초월을 특징으로 하는 긍정적인 신화적 이미지이다. 예를 들어, 『타라스 불바』에서 고골은 고의로 러시아인, 우크라이나인, 코사크의 경계를 모호하게 하고 있다. 또한, 코사크는 폴란드인과 유대인에 대해 가혹한 잔혹함을 보이지만, 고골의 시점은 항상 코사크 쪽에 머물러 있으며, 그들을 비난하는 일은 결코 없다. 오히려 폭력성은 기존의 도덕 규범을 초월한 반신적인 아우라를 코사크에게 더하는 것이 되었다. 이는, 사료의 엄밀성보다 상상력을 중시하고, 역사 가요나 친구에게 얻은 정보로 창작하는 것을 좋아했다는 고골의 집필 수법도 관련이 있다.[3]

9. 2. 문학사적 영향

벨린스키는 《타라스 불바》를 예술적 서사시의 전형으로 평가했다. 1835년 논문 〈러시아 중편 소설과 고골 씨의 중편 소설에 관하여〉에서 그는 《타라스 불바》를 민족 생활의 위대한 서사시의 단편, 에피소드의 집합이라고 칭하며, 만약 현대에 호메로스의 서사시가 가능하다면, 이 작품이야말로 그 최고의 견본, 이상, 원형일 것이라고 격찬했다.[1]막심 고리키는 고골이나 벨린스키보다 후대 인물로, 《타라스 불바》의 등장인물이 유형적이며 묘사에 과장이 많고, 다소 부자연스러움을 느낀다고 지적했다.[1]

홋카이도 대학의 우에무라 마사유키에 따르면, 19세기 초부터 문학을 통해 러시아 문화 속에 코사크의 신화가 생겨났고, 개별 작품과 시대를 초월하여 공통된 코사크 이미지가 나타나게 되었다고 한다. 그것은 대립물의 포괄, 지역성·역사성의 초월을 특징으로 하는 긍정적인 신화적 이미지이다. 예를 들어, 《타라스 불바》에서 고골은 고의로 러시아인, 우크라이나인, 코사크의 경계를 모호하게 하고 있다. 또한, 코사크는 폴란드인과 유대인에 대해 가혹한 잔혹함을 보이지만, 고골의 시점은 항상 코사크 쪽에 머물러 있으며, 그들을 비난하는 일은 결코 없다. 오히려 폭력성은 기존의 도덕 규범을 초월한 반신적인 아우라를 코사크에게 더하는 것이 되었다. 이는 사료의 엄밀성보다 상상력을 중시하고, 역사 가요나 친구에게 얻은 정보로 창작하는 것을 좋아했다는 고골의 집필 수법도 관련이 있다. 이러한 코사크 신화는 유럽과 아시아의 갈등에 고뇌하는 러시아인에게 긍정적인 자기 이미지를 부여해 주는 것이었다.[2]

9. 3. 현대적 의의

제인 스마일리의 2007년 소설 『언덕 위의 열흘』에는 타라스 불바를 영화로 만들려는 영화 제작자가 등장한다.[1] 디즈니 만화 『다크윙 덕』의 악당 캐릭터인 토러스 불바(의인화된 황소)는 이름은 비슷하지만, 문학 작품의 타라스 불바를 떠올리게 한다.[2] 2002년 비디오 게임 『노 원 리브스 포에버 2: A Spy in H.A.R.M.'s Way』에서 케이트 아처(플레이어가 조작)는 패배한 적을 수색하던 중 니콜라이 고골의 『타라스 불바』 사본을 발견한다.[3] 2007년, 이 책은 크리스토퍼 맥캔들리스가 영화 『인투 더 와일드』에서 레프 톨스토이, 헨리 데이비드 소로, 잭 런던과 같은 작가들의 다른 유사한 작품들과 함께 선택한 문학 작품 중 하나이다.[4]비사리온 벨린스키는 『타라스 불바』를 예술적 서사시의 전형으로 평가했다.[5] 1835년 논문 『러시아 중편 소설과 고골 씨의 중편 소설에 관하여』에서 그는 『타라스 불바』를 민족 생활의 위대한 서사시의 단편, 에피소드의 집합이라고 칭하며, 현대에 호메로스의 서사시가 가능하다면, 이 작품이야말로 그 최고의 견본, 이상, 원형일 것이라고 극찬했다.[5] 반면, 막심 고리키(1868년 - 1936년)는 『타라스 불바』의 등장인물이 유형적이며 묘사에 과장이 많고, 다소 부자연스러움을 느끼게 한다고 지적했다.[5]

홋카이도 대학의 우에무라 마사유키에 따르면, 19세기 초부터 문학을 통해 러시아 문화 속에 코사크의 신화가 생겨났고, 개별 작품과 시대를 초월하여 공통된 코사크 이미지가 나타나게 되었다.[6] 그것은 대립물의 포괄, 지역성·역사성의 초월을 특징으로 하는 긍정적인 신화적 이미지이다.[6] 예를 들어, 『타라스 불바』에서 고골은 고의로 러시아인, 우크라이나인, 코사크의 경계를 모호하게 하고 있다.[6] 또한, 코사크는 폴란드인과 유대인에 대해 가혹한 잔혹함을 보이지만, 고골의 시점은 항상 코사크 쪽에 머물러 있으며, 그들을 비난하는 일은 결코 없다.[6] 오히려 폭력성은 기존의 도덕 규범을 초월한 반신적인 아우라를 코사크에게 더하는 것이 되었다.[6] 이는, 사료의 엄밀성보다 상상력을 중시하고, 역사 가요나 친구에게 얻은 정보로 창작하는 것을 좋아했다는 고골의 집필 수법도 관련이 있다.[6] 이러한 코사크 신화는 유럽과 아시아의 갈등에 고뇌하는 러시아인에게 긍정적인 자기 이미지를 부여해 주는 것이었다.[6]

10. 파생 작품

《타라스 불바》는 소설뿐만 아니라 영화, 오페라, 발레 등 다양한 예술 작품으로 재탄생되었다.

영화

- 1909년 러시아의 알렉산드르 드란코프 감독이 최초의 무성 영화 《타라스 불바》를 제작했다.

- 1924년 러시아 망명자인 요제프 N. 에르몰리에프가 독일에서 《타라스 불바》를 제작했다.

- 1936년 프랑스에서 알렉시스 그라노프스키 감독이 《타라스 불바》를 연출했다.

- 1938년 영국에서 《반역의 아들》이 제작되었다.

- 1962년 미국에서 율 브린너와 토니 커티스 주연, J. 리 톰슨 감독의 《타라스 불바》가 제작되었다. 이 영화의 음악은 프란츠 왁스먼이 작곡하여 아카데미상 후보에 올랐고, 버나드 허먼은 "평생의 악보"라고 극찬했다.[1]

- 1962년 이탈리아에서 《타라스 불바, 코사크》가 제작되었다.

- 1977년 우크라이나에서 《누가 정복자인가?》가 제작되었다.

- 2009년 러시아에서 블라디미르 보르트코 감독의 《타라스 불바》가 제작되었다. 이 영화는 러시아 국영 TV의 의뢰와 러시아 문화부의 전액 지원으로 제작되었으며, 보흐단 스투프카, 아다 로고브체바, 이고르 페트렌코 등이 출연했다. 촬영은 우크라이나의 자포리자, 호틴, 카미야네츠-포딜스키 등에서 진행되었으며, 1842년 판 소설을 기반으로 각색되었다.[1]

- 2010년 인도에서 《타라스 불바》의 줄거리를 일부 차용한 힌디어 영화 《비르》가 제작되었다.

오페라 및 발레

- 우크라이나 작곡가 미콜라 린센코는 1880년부터 1891년까지 오페라 《타라스 불바》를 작곡했다.[1] 이 오페라는 1913년에 출판되었고, 1924년에 초연되었다.[1] 대본은 미하일로 스타리츠키가 썼다.[1] 차이콥스키는 이 오페라에 감명을 받아 모스크바 공연을 추진했지만, 린센코가 우크라이나어 공연을 고집하여 무산되었다.[1]

- 체코 작곡가 레오시 야나체크는 1915년부터 1918년까지 교향시곡 《타라스 불바》를 작곡했다.[2] 이 곡은 제1차 세계 대전의 영향을 받았으며, 1921년과 1924년에 각각 초연되었다.[2]

- 라인홀트 글리에르는 1951-52년에 발레 《타라스 불바》를 작곡했다.[3] 이 발레는 1952년에 초연 및 출판되었다.[3]

기타

- 일본의 아웃도어 브랜드 중에 '타라스 불바'가 있다.

10. 1. 영화

- 타라스 불바 (1909) - 알렉산드르 드란코프 감독의 무성 영화.

- 타라스 불바 (1924) - 러시아 망명자 요제프 N. 에르몰리에프가 독일에서 제작.

- 타라스 불바 (1936) - 러시아 감독 알렉시스 그라노프스키 연출, 안드레이 안드레예프 데코레이션 담당 (프랑스 제작).

- 반역의 아들 (1938) - 해리 바우어 주연, 영국 배우 조연 (영국 영화).

- 타라스 불바 (1962) - 율 브린너, 토니 커티스 출연, J. 리 톰슨 감독 (미국 영화). 프란츠 왁스먼 음악, 아카데미상 후보, 버나드 허먼 "평생의 악보" 언급.[1]

- 타라스 불바, 코사크 (1962) - 이탈리아 영화.

- 누가 정복자인가? (Хто завойовник?|Khto zavoyovnyk?uk, 1977) - 누트와트 삭시리 주연 (우크라이나 영화).

- 타라스 불바 (2009) - 블라디미르 보르트코 감독, 러시아 국영 TV 의뢰, 러시아 문화부 전액 지원 (러시아 영화). 보흐단 스투프카, 아다 로고브체바, 이고르 페트렌코, 블라디미르 브도비첸코프, 마그달레나 미엘카르즈 등 출연. 2007년 자포리자, 호틴, 카미야네츠-포딜스키 등 우크라이나 지역 촬영. 1842년 판 소설 기반 각본.[1]

- 비르 (2010) - 19세기 인도 배경 힌디어 영화, ''타라스 불바'' 줄거리 일부 기반.

- 사랑의 코사크 (Taras Bulba|Taras Bulba영어) (1924) - 독일 무성 영화.

- 타라스 불바 (Tarass Boulba|Tarass Boulba영어) (1936) - 프랑스 영화.

- 타라스 불바 (''Taras Bulba'') (1962) - 미국 영화.

- Taras Bulba, the Cossack|Taras Bulba, il cosacco영어 (1962) - 이탈리아 영화.

- Taras Bulba (2009 film)|Тарас Бульба영어 (2009) - 러시아 영화.

10. 2. 오페라 및 발레

이 이야기는 우크라이나 작곡가 미콜라 린센코가 1880년부터 1891년 사이에 작곡한 오페라 ''타라스 불바''의 기반이 되었다.[1] 이 오페라는 1913년에 출판되었고, 작곡가가 사망한 지 12년 만인 1924년에 초연되었다.[1] 오페라의 대본은 작곡가의 사촌인 미하일로 스타리츠키가 썼다.[1] 차이콥스키는 이에 감명을 받아 모스크바에서 공연하길 원했지만, 린센코는 우크라이나어로 공연해야 한다고 주장하여(러시아어로 번역하지 않고) 차이콥스키는 모스크바에서 공연할 수 없었다.[1]체코 작곡가 레오시 야나체크의 오케스트라를 위한 교향시곡인 ''타라스 불바''는 1915년부터 1918년 사이에 쓰여졌으며, 부분적으로는 제1차 세계 대전의 대량 학살에서 영감을 받았다.[2] 이 작품은 1921년 10월 9일 프란티셰크 노이만에 의해 초연되었고, 1924년 11월 9일 바츨라프 탈리히와 체코 필하모닉 오케스트라에 의해 프라하에서 공연되었다.[2]

라인홀트 글리에르는 고골의 죽음을 기리기 위해 1951-52년에 4막의 발레 타라스 불바를 썼으며, 작품번호 92로 출판되었다.[3] 이 발레는 글리에르의 마지막 완성된 작품 중 하나였다.[3] 1952년에 초연되고 출판되었다.[3]

10. 3. 기타

'''음악'''- 우크라이나 작곡가 미콜라 린센코는 1880년부터 1891년 사이에 오페라 ''타라스 불바''를 작곡했다. 이 오페라는 1913년에 출판되었고, 작곡가가 사망한 지 12년 만인 1924년에 초연되었다. 대본은 작곡가의 사촌인 미하일로 스타리츠키가 썼다. 차이콥스키는 이에 감명을 받아 모스크바에서 공연하길 원했지만, 린센코는 우크라이나어로 공연해야 한다고 주장하여(러시아어로 번역하지 않고) 모스크바 공연은 무산되었다.

- 체코 작곡가 레오시 야나체크의 교향시곡 ''타라스 불바''는 1915년부터 1918년 사이에 쓰여졌으며, 제1차 세계 대전의 영향도 받았다. 이 작품은 1921년 10월 9일 프란티셰크 노이만에 의해 초연되었고, 1924년 11월 9일 바츨라프 탈리히와 체코 필하모닉 오케스트라에 의해 프라하에서 공연되었다.

- 라인홀트 글리에르는 고골의 죽음을 기리기 위해 1951-52년에 4막의 발레를 썼으며, 작품번호 92로 출판되었다. 이 발레는 글리에르의 마지막 완성된 작품 중 하나로, 1952년에 초연되고 출판되었다.

- 프란츠 왁스먼은 1962년 영화 ''타라스 불바''를 위해 아카데미상 후보에 오른 악보를 썼다.

'''영화'''

- ''타라스 불바'' (1909), 알렉산드르 드란코프 감독의 무성 영화

- ''타라스 불바'' (1924), 러시아 망명자 요제프 N. 에르몰리에프가 독일에서 제작

- ''타라스 불바'' (1936), 러시아 감독 알렉시스 그라노프스키 연출, 안드레이 안드레예프 데코레이션, 프랑스 제작

- ''반역의 아들'' (1938), 해리 바우어 주연, 영국 영화

- ''타라스 불바'' (1962), 율 브린너와 토니 커티스 출연, J. 리 톰슨 감독, 미국 각색; 프란츠 왁스먼의 악보, 아카데미상 후보. 버나드 허먼은 "평생의 악보"라고 불렀다.

- ''타라스 불바, 코사크'', 1962년 이탈리아 영화

- ''누가 정복자인가?'' (Хто завойовник?|Khto zavoyovnyk?uk), 1977년 우크라이나 영화. 타라스 역에 누트와트 삭시리

- ''타라스 불바'' (2009), 블라디미르 보르트코 감독, 러시아 국영 TV 의뢰, 러시아 문화부 전액 지원. 보흐단 스투프카 (타라스 불바 역), 아다 로고브체바 (타라스 불바의 아내 역), 이고르 페트렌코 (안드리 불바 역), 블라디미르 브도비첸코프 (오스타프 불바 역), 마그달레나 미엘카르즈 (폴란드 귀족 소녀 역) 등 우크라이나, 러시아, 폴란드 배우 출연. 2007년 동안 자포리자, 호틴, 카미야네츠-포딜스키 등 우크라이나 여러 지역에서 촬영. 각본은 1842년 판 소설 사용.

- ''비르'' (2010), 19세기 인도를 배경으로 한 힌디어 영화, 부분적으로 ''타라스 불바''의 줄거리 기반.

본 작품은 여러 나라에서 다양한 형태로 재창작되고 있다.

- 타라스 불바: 일본의 아웃도어 브랜드

참조

[1]

학술지

Transformation of a Ukrainian Cossack into a Russian Warrior: Gogol's 1842 "Taras Bulba"

2005

[2]

웹사이트

How Makuha turned into Taras Bulba.

http://uargument.com[...]

[3]

서적

Исторические и фольклорные источники "Тараса Бульбы": (К творческой истории повести) in Гоголь Н. В. Тарас Бульба

http://feb-web.ru/fe[...]

Издательство Академии наук СССР

1963

[4]

웹사이트

Antisemitism in Literature and in the Arts

http://sicsa.huji.ac[...]

[5]

서적

The History of Antisemitism

https://books.google[...]

Pennsylvania Press

[6]

문서

Mirogorod: Four Tales by N. Gogol, page 89, trans. by David Magarshack

Minerva Press

1962

[7]

웹사이트

"THE CRYSTALLIZATION OF ETHNIC IDENTITY IN THE PROCESS OF MASS ETHNOPHOBIAS IN THE RUSSIAN EMPIRE. (The Second Half of the 19th Century)." CRN E-book

http://archives.acls[...]

[8]

웹사이트

"Polska i Polacy w literaturze rosyjskiej. Literatura przedmiotu."

https://web.archive.[...]

Uniwersytet Jagielloński, Kraków

[9]

웹사이트

"The Crystallization of Ethnic Identity..."

https://web.archive.[...]

ACLS American Council of Learned Societies, Internet Archive

[10]

서적

"The enemy with a thousand faces: the tradition of the other in western political thought and history."

https://books.google[...]

Greenwood Publishing Group

1989

[11]

서적

타라스 불바

https://books.google[...]

(주)민음사

2024-07-01

[12]

저널

『타라스 불바』의 민족주의 담론

2010

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com